aus dem Film

aus dem Film

aus dem Film

aus dem Film

Zwischen 1948 und 1963 hat Giovanni Guareschi für ein Satiremagazin viele

Don-Camillo-und-Peppone-Erzählungen geschrieben, die hinterher in den Büchern

gesammelt wurden.

(Nach Guareschis Tod sind nach und nach noch andere seiner Don-Camillo-und-Peppone-Erzählungen in weiteren Büchern zusammengefasst worden.)

Die Erzählungen in diesen Büchern sind allesamt sehr kurz und in sich abgeschlossen. Für die späteren Verfilmungen mussten sie daher zu zusammenhängenden Geschichten verknüpft werden.

In den Jahren 1952 bis 1963 sind Guareschis Bücher dann in den fünf Filmen

mit

und zwar derart (neudeutsch:) "ikonisch", dass jede spätere Neuverfilmung im

Vergleich damit nur noch Schrott werden kann (vgl. etwa

).

(Des weiteren gibt es ein überflüssiges

![]() Don-Camillo-Musical und diverse Theateraufführungen [u.a. voll daneben

Don-Camillo-Musical und diverse Theateraufführungen [u.a. voll daneben

].)

].)

In den Filmen gibt es drei Hauptrollen:

Beide streiten sich andauernd

und sind letztlich

doch beste Freunde

:

dieses Wechselspiel ist das Zentralthema aller fünf Filme.

. Mit diesem Jesus liegt Don Camillo andauernd fast

genauso im Clinch wie mit Peppone. Dabei ist Jesus einerseits sanft, wäscht aber

andererseits Camillo auch ab und zu gründlich den Kopf. Ein Beispiel aus dem unten

behandelten Film

. Mit diesem Jesus liegt Don Camillo andauernd fast

genauso im Clinch wie mit Peppone. Dabei ist Jesus einerseits sanft, wäscht aber

andererseits Camillo auch ab und zu gründlich den Kopf. Ein Beispiel aus dem unten

behandelten Film

Don Camillo weiß sich aber auch gegen Jesus zu wehren. Als z.B. Jesus mal (in einem anderen Film) „Deine Hände sind zum Segnen da, nicht zum Prügeln“ sagt, antwortet Don Camillo frech: „Man merkt, du bist nicht von hier.“

aus dem Film

aus dem Film

ist, wie wir

unten noch sehen werden, eine typische langweilige Standardaufgabe und deshalb

für Schüler erstmal sicherlich völlig uninteressant.

ist, wie wir

unten noch sehen werden, eine typische langweilige Standardaufgabe und deshalb

für Schüler erstmal sicherlich völlig uninteressant.

Aber der Kontext macht's:

(in

ist er allerdings

Senator, also Mitglied des "Oberhauses"),

muss dazu allerdings die Abschlussprüfung der Volksschule nachholen.

Dass Peppone nur ganz kurz auf die (gar nicht so einfache; s.u.) Lösung schaut und sie sofort versteht, mag zwei Gründe haben:

("genauso gelöst" deutet aber doch den Rechenweg an).

Wenn man erstmal die Lösung hat (vorgeführt bekommt), sieht sie plötzlich ganz einfach aus.

Peppones (wenn auch unglaubwürdigen) Reaktionen könnten aber Motivation für die Schüler sein:

Ich könnte mir vorstellen,

Die Belohnung in 3. (und die Bedingung) würde ich aber schon vorher ankündigen.

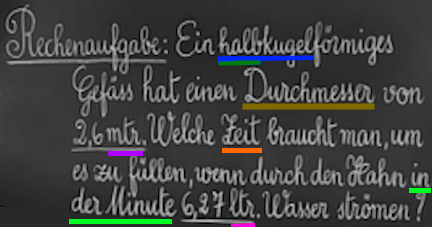

Im Film

erscheint die Tafel mit den Aufgaben zuerst in der italienischen

Originalfassung

,

und dann wird kurz die deutsche Version eingeblendet, woran uns

hier nur der mathematische Teil interessiert:

,

und dann wird kurz die deutsche Version eingeblendet, woran uns

hier nur der mathematische Teil interessiert:

(Nebenbei: der Prüfungsvorsitzende formuliert die Aufgabe ein wenig anders, als sie auf der Tafel steht.)

Aufgaben wie diese sind anscheinend international und unverwüstlich: sie kamen vor 70 Jahren in Italien vor und auch heute noch in Deutschland denkbar.

Es gibt einen guten Grund dafür: wenn man das Volumen einer Kugel durchgenommen hat und dazu eine Anwendungsaufgabe vorlegen möchte, gibt es kaum eine andere Möglichkeit als eben den Zufluss einer Flüssigkeit, weil nur diese die Kugel vollständig füllen kann.

In "Anwendungsaufgabe" sollte man "Anwendung" aber in Anführungszeichen setzen, denn dass eine Halbkugel mit Wasser volllaufen soll, ist ja doch eher an den Haaren herbeigezogen. Und zu welchem Zweck sollte man ausrechnen, wie lange es dauert, bis eine Halbkugel gefüllt ist?Versuchen wir aber dennoch mal, die Aufgabe halbwegs sinnvoll zu machen:

gibt es tatsächlich ein annähernd

halbkugelförmiges Fischbecken für den Garten zu kaufen:

![]()

;

;

will der Gartenbesitzer nun die Halbkugel mit Wasser für seine Fische füllen, aber

Dazu müsste er tatsächlich Überlegungen

anstellen, die denen in

ähneln!

ähneln!

Aber damit ist es auch schon vorbei mit der realistischen Anwendungsaufgabe, denn welcher Gartenbesitzer würde sowas allen Ernstes durchrechnen

(und z.B. ausmessen, wieviel Wasser in einer Minute durch den Wasserhahn bzw. Schlauch läuft)?!

Wieso aber werden Aufgaben wie

dann aber doch immer wieder gestellt, statt ohne jede vorgeschobene

Anwendung nur rein theoretisch zu fragen:

dann aber doch immer wieder gestellt, statt ohne jede vorgeschobene

Anwendung nur rein theoretisch zu fragen:

"Wie oft passen 6,27 Liter in eine Halbkugel mit

dem Durchmesser 2,6 Meter?"

(freundliche Hilfestellung: für

das Volumen einer Kugel gilt die Formel

)

)

Für die Pseudoanwendung

gibt es zwei mögliche Gründe:

gibt es zwei mögliche Gründe:

darin kann man schön bösartig die eigentliche Mathematik verstecken, damit die Schüler sie mühsam suchen und (nicht) wiederfinden

(und solches Suchen und Finden der Mathematik in Anwendungsaufgaben müssen Schüler üben!);

auch wenn die Anwendung nur fiktiv ist, kann

man sich  (eine

durchsichtige Salatschüssel) doch besser vorstellen als die nackte

Geometrie von

(eine

durchsichtige Salatschüssel) doch besser vorstellen als die nackte

Geometrie von  .

.

Durchaus nett an der Aufgabe

ist es immerhin, dass die zwei mathematische Informationen (Zahlen und Einheiten)

unterstrichen sind:

ist es immerhin, dass die zwei mathematische Informationen (Zahlen und Einheiten)

unterstrichen sind:

Noch netter wäre es aber, wenn des weiteren unterstrichen wären:

Aber hätten die Prüfer damit nicht schon fast alles verraten? Immerhin müssten die Schüler ja noch alles zu einer Rechnung zusammensetzen.

Halten wir aber all die unterstrichenen Informationen kurz in einer Liste fest:

halbkugelförmiges Gefäß,

Durchmesser = 2,6 Meter,

gefragt ist nach der Zeit, also muss man am Ende antworten: "Man braucht soundsoviel Zeit, um das halbkugelförmige Gefäß zu füllen",

in der Minute 6,27 Liter.

In dem Aufgabentext sind aber noch zwei weitere Informationen verborgen:

Meter und Liter sind zwei unterschiedliche Maßeinheiten, und bei sowas sollte man allergisch reagieren und die eine von beiden Maßeinheiten in die andere umrechnen.

wenn wir das Gefäß "füllen" wollen, brauchen wir dessen Volumen V.

Und drei entscheidende Informationen kommen in der Aufgabe gar nicht vor, nämlich

noch ziemlich einfach: dass das Volumen einer Halbkugel die Hälfte des Volumens einer ganzen Kugel ist,

wie man das

Volumen einer ganzen Kugel

berechnet, nämlich mit der Formel

. Die Prüfer

setzen also voraus, dass Peppone diese Formel auswendig

kennt. Wie in einer Szene vorher klar wird, kannte er sehr wohl diese Formel

- hat sie im Prüfungsstress allerdings vergessen?

. Die Prüfer

setzen also voraus, dass Peppone diese Formel auswendig

kennt. Wie in einer Szene vorher klar wird, kannte er sehr wohl diese Formel

- hat sie im Prüfungsstress allerdings vergessen?

(Ich hatte

zwar ungefähre Vorstellungen von der Volumenformel [irgendwas mit

Drittel, Radius

hoch 3 und

![]() ], musste aber die

korrekte Formel [mit der 4]

doch nochmals nachschlagen);

], musste aber die

korrekte Formel [mit der 4]

doch nochmals nachschlagen);

dass ein Kubikmeter (1 m3) aus 1000 Litern (1000 dm3) besteht.

Zuguterletzt: in 2. ist vom Durchmesser und in 8. vom Radius r die Rede. Wir müssen den Durchmesser d also noch in den Radius r umrechnen, und zwar mittels der Gleichung

r =

![]() .

.

Unsere Liste sieht inzwischen also so aus:

halbkugelförmiges Gefäß,

Durchmesser = 2,6 Meter,

gefragt ist nach der Zeit, also muss man am Ende antworten: "Man braucht soundsoviel Zeit, um das halbkugelförmige Gefäß zu füllen",

in der Minute 6,27 Liter,

noch ziemlich einfach: dass das Volumen einer Halbkugel die Hälfte des Volumens einer ganzen Kugel ist,

wie man das

Volumen einer ganzen Kugel

berechnet, nämlich mit der Formel

. Die Prüfer

setzen also voraus, dass Peppone diese Formel auswendig

kennt (was bei ihm nicht der Fall ist?),

. Die Prüfer

setzen also voraus, dass Peppone diese Formel auswendig

kennt (was bei ihm nicht der Fall ist?),

dass ein Kubikmeter (1 m3) aus 1000 Litern (1000 dm3) besteht.

Das sind neun (!) Zeilen, in denen teilweise mehrere Informationen stehen. Und sowas soll (wie Peppone heuchelt) "eine ganz einfache Sache" und für einen "Volksschüler" lösbar sein?!

(Dann müsste es von Gymnasiasten "mit links" erledigt werden können. Ich bezweifle aber, dass viele Gymnasiasten die Aufgabe lösen könnten.)

Durch Umsortieren der Liste (entlang des Aufgabentextes und sachlichem Zusammenhang) und Weglassen doppelter Informationen erhält man

|

|

|

|

|

|

zu A. Volumen der Halbkugel:

Oben hatte ich gesagt, in Pseudo-Anwendungsaufgaben gehe es oft darum,

"schön bösartig die eigentliche Mathematik [zu] verstecken, damit die Schüler sie mühsam suchen und (nicht) wiederfinden".

Das ist aber gleichzeitig auch ein guter Tipp:

"Vergiss die blöde Anwendung [Füllen eines Gefäßes] und suche nach den im Aufgabentext versteckten rein mathematischen Inhalten."

Insbesondere geht es immer darum, Gleichungen aufzustellen (und dann zu lösen).

Inzwischen haben wir aber

schon die beiden Gleichungen r =

![]() und

und

.

.

Der nächste gute Tipp ist dann:

"Suche eine Gleichung, in der nur noch eine einzige Unbekannte vorkommt, alles andere aber bereits bekannt ist (also eine Gleichung, die sich [hoffentlich] lösen lässt)."

Das ist in der Gleichung

r =

![]() der Fall:

der Fall:

der Radius r ist noch unbekannt,

aber wir wissen schon, dass d = 2,6 m ist.

Damit erhalten wir

r =

![]() =

=

=

1,3 m

=

1,3 m

bzw. kurz

r = 1,3 m

Damit ist nun aber auch in der

anderen Gleichung  alles (außer V) bekannt

alles (außer V) bekannt

(wenn wir

wissen, dass hinter dem Symbol

![]() eine Zahl

steckt, nämlich ungefähr 3,14).

eine Zahl

steckt, nämlich ungefähr 3,14).

Durch Einsetzen erhalten wir

bzw. kurz

V ≈ 9,16 m 3 .

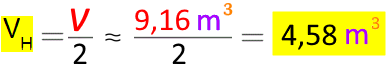

Das ist das Volumen der ganzen Kugel. Also erhalten wir mit 4. das Volumen der Halbkugel als

bzw. kurz

![]() .

.

zu B. Zwischenschritt:

Weil

müssen wir uns kurz an

eine von beiden Maßeinheiten in die andere umrechnen: ein Kubikmeter besteht aus 1000 Litern

erinnern:

![]() =

1000 • 4,58

Liter = 4580

Liter

=

1000 • 4,58

Liter = 4580

Liter

bzw. kurz

![]()

![]() 4580 l

4580 l

Zu C. zufließendes Wasser:

wie oft passen nun 6,27 Liter in 4580 Liter?:

4580 : 6,27

![]() 730

730

6,27 Liter passen also ungefähr 730 mal in 4580 Liter.

Und damit sind wir entsprechend

7. "Man braucht soundsoviel Zeit , um das halbkugelförmige Gefäß zu füllen"

endlich am Ziel:

"Man braucht ungefähr 730 Minuten, um das halbkugelförmige Gefäß zu füllen."

(... was man noch der

Anschaulichkeit zuliebe in 730

: 60 ≈ 12

Stunden umrechnen könnte: so lange

kann unser Fischteichbesitzer also Besseres tun, als stumpf

zuzuschauen, wie der Teich sich füllt, zumal der Wasserspiegel wegen der

Halbkugelform des Teichs anfangs schnell, danach aber immer

langsamer steigt; man kann so ein 12 Stunden langes Zuschauen allerdings

auch meditativ finden:

; dabei ist das

Auffangbecken unten zwar keine Halbkugel, aber immerhin doch ein "Kugelsegment":

; dabei ist das

Auffangbecken unten zwar keine Halbkugel, aber immerhin doch ein "Kugelsegment":

).

).

Insgesamt erfolgt die Lösung also in nur fünf Schritten:

(Die einzige umständliche Zwischenrechnung ist

.

.

Mal abgesehen von notwendigen einfachen "Termumformungen" dürfte das im Zeitalter des Taschenrechners kein Problem mehr sein - während Peppone all das noch schriftlich rechnen musste!)

Wie so oft im Mathematikunterricht

(und insbesondere bei Textaufgaben)

besteht die Schwierigkeit also

fälschlich

ankündigt) im Rechnen (vgl.

fälschlich

ankündigt) im Rechnen (vgl.

|

|

|

|

|

|

|

|

Solches Erfassen aller mathematischen Informationen ist aber erheblich schwieriger, als die meisten Mathematiklehrer es sich vorstellen.